はじめに

職場の人間関係に悩んでいる人は、想像以上に多いのかもしれません。

厚生労働省の調査によると、実に82.7%の労働者が「強い不安やストレスを感じている」と答えています。

そのなかでも「人間関係」は、仕事のストレス原因として常に上位にあがる要因。

私自身もかつて、会議のたびに胃がキリキリするような職場にいた経験があります。

言いたいことが言えず、笑顔を貼りつけて過ごす日々。

そのうち通勤電車の中で動悸が止まらなくなり、自分の限界に気づきました。

とはいえ、職場の環境をすぐに変えることは簡単ではありませんよね。

「逃げる」という選択肢もありますが、それができない人も多い。

家庭の事情、キャリアへの不安、転職のリスク──複雑な要素が絡み合います。

だからこそ、「自分の心の扱い方」を学ぶことが、何よりの解決策になるのです。

この記事では、統計データや現場での経験をもとに、心をすり減らさない働き方のヒントをお届けします。

ちょっとした視点の切り替えで、明日の気持ちは変わるかもしれません。

ゆっくり読み進めてください。

深呼吸ひとつ。

あなたの心が少しでも軽くなることを願って。

職場で感じるストレスの現実

8割以上が抱える職場ストレスの実態

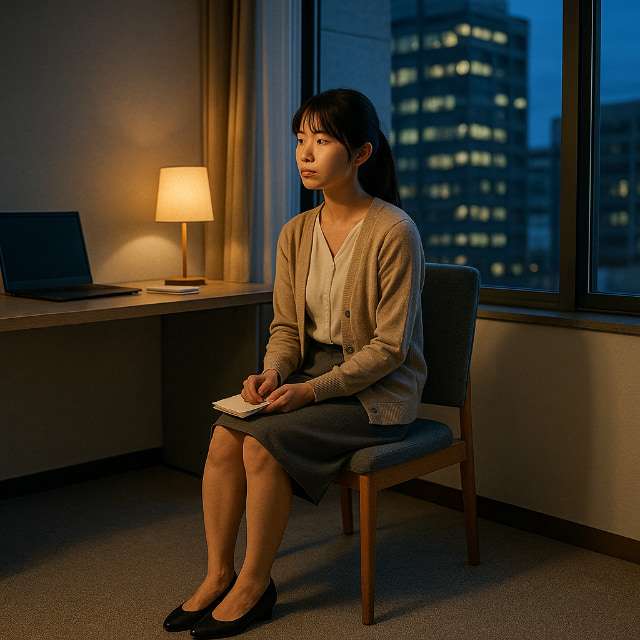

その日も私は、無表情で席に座ったままパソコンを睨んでいました。

会話は最小限、昼休みもひとり、ため息だけが空気を揺らす。

「なんでこんなに疲れてるんだろう」

と、ふと思ったんです。

すると目に入ったのが、厚生労働省が公表した労働安全衛生調査。

そこには、「労働者の82.7%が強い不安・ストレスを感じている」とはっきり書かれていました。

(出典:令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)|厚生労働省)

8割超。

それってもう「ほとんどの人がしんどい」ってことじゃないでしょうか?

原因のひとつは、仕事の量や納期だけではありません。

実は、「人間関係」によるストレスも多くの人の心を圧迫しています。

朝、目が覚めた瞬間から胸が重い。

そんな日が続くと、「自分のせいなのかな」と責めてしまうこともあるでしょう。

でも、あなたはひとりじゃありません。

職場のストレスは、環境要因が大きいのです。

組織構造の変化、過度な成果主義、曖昧な役割分担、そして人間関係の摩擦。

これらが複雑に絡み合い、心の負荷となってのしかかってきます。

加えて、他人の感情に敏感な人ほど「共感疲労」を起こしやすい。

周囲に気を配りすぎて、気がつけば自分が空っぽになっている──そんなこともあるはずです。

あなたのその疲れ、あなただけのものではありません。

気づいた時点で、少しずつ整えていきましょう。

人間関係が原因のストレスが3割を占める理由

「またあの人に気を遣わなきゃいけないのか……」

出社した瞬間、そんなため息が口をついて出る朝。

これ、経験ありませんか?

私もありました。

隣の席の上司が、日によって機嫌が違う人で、対応に疲弊していた時期があったんです。

何を言っても、どこか地雷を踏みそうで怖かった。

「今日はご機嫌かな? それとも地雷モード?」

そんな心理ゲームのような毎日は、予想以上にエネルギーを消耗します。

こうした人間関係のわずかな緊張が、日々蓄積することで、じわじわと心の余裕を奪っていきます。

厚生労働省のデータでは、「職場のストレス原因」の第3位に「対人関係」がランクインしています。

(出典:令和5年 労働者健康状況調査|厚生労働省)

実のところ、成果を出すためのコミュニケーションが、むしろメンタルを蝕んでしまう。

職場では「報連相」が求められますが、それを行うだけでも、気力が必要な場面がある。

特にリモートワークの増加で、対面では見えなかった細かなニュアンスや温度感が分からず、誤解や無言のプレッシャーに繋がることも。

チャットの文面一つで、「怒ってる?」と勘ぐってしまう自分が嫌になったこともありました。

ストレスは大きな声でぶつけられるよりも、小さな無視や沈黙の方が心に刺さることがあるのです。

言葉より、表情より、空気の重さが辛い日もあります。

だからこそ、無理に仲良くなるのではなく、距離感と境界線を上手に引くスキルが求められます。

人間関係は、深さよりもバランス。

あなたは、誰かに無理して合わせすぎていませんか?

相談体制は整っていても不安が残る現状

「相談するって言っても、結局どこに?」

そう感じたこと、ありませんか?

実際、厚労省の調査では、94.9%の企業がメンタルヘルスに関する相談体制を整備していると報告されています。

(出典:令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)|厚生労働省)

数字だけを見ると、充実しているように思えるかもしれません。

けれども、現場の声は違いました。

「本音は言えない」「人事に知られるのが怖い」「建前だけの窓口」──そんな声を何度も耳にしました。

私自身も、あるメンタルヘルス窓口に相談しようとしたことがあります。

しかし「この内容は上司に知られるのでは?」という不安が頭をよぎり、結局通話を切ってしまいました。

本当に大事なのは、制度よりも「安心して話せる空気」なのかもしれません。

同僚との小さな会話や、「それ大変だったね」のひと言が、案外いちばん救いになることもあります。

また、相談をためらう人の多くは、「自分の悩みなんて小さい」と思い込んでいることがあります。

でも、心の限界は他人が決めるものではありません。

小さな不安でも、積もれば大きなストレスになる。

制度はある、でも気持ちは追いついていない──そんな現実と、私たちは向き合わなければいけません。

あなたは誰に「しんどい」と言えていますか?

自己肯定感が心の安定に与える影響

自分を認められない人の増加傾向

「私なんてどうせ……」

そんな言葉が口をついて出たことはありませんか?

私も以前、些細なミスで必要以上に落ち込んだことがありました。

たとえば、メールの宛先を間違えただけで「自分はダメだ」と思い詰めていたんです。

後で振り返れば誰にでもあるミスでしたが、そのときは自分を責める気持ちでいっぱいでした。

実際、自己肯定感が低いと、物事を悪く捉えがちになります。

自分を認められないと、些細な失敗も過剰に反応してしまうのです。

内閣府が行った「若者の意識に関する調査」では、自己肯定感が「高い」と感じている人はおよそ3割程度にとどまります。

(出典:令和元年 若者の意識に関する調査|内閣府)

つまり、多くの人が「自分に自信がない」と感じているという現状があります。

この傾向は、若年層に限らず、働く世代全体にも広がっているのではないでしょうか。

SNSでの比較や成果主義の職場環境が、それに拍車をかけているように感じます。

「もっとできるはず」と自分に厳しくなりすぎてしまうのです。

自己肯定感の低さがストレスを増幅させる仕組み

ストレスの根っこに、実は「自分への評価の低さ」がある。

そんな視点を持ったことはありますか?

自分に自信がないと、相手のちょっとした言葉に傷ついたり、無視されたように感じてしまうことがあります。

私は過去に、同僚から軽くあしらわれたと感じて、それだけで一日落ち込んだことがありました。

でも、よく考えると相手に悪意はなかったかもしれない。

自己肯定感が低いと、自分の価値を外部の評価に委ねてしまうのです。

厚生労働省が公表した資料によると、職場のストレス要因として「他人の目が気になる」「評価されない不安」を挙げる人も少なくありません。

このように、自分の内側にある“ものさし”が弱いと、ちょっとした外部刺激が大きなダメージとなって返ってきます。

他人の一言に振り回され、自分の気持ちが乱される。

この負のスパイラルを断ち切るには、まず「自分を認める力」が必要です。

「自分はここにいていい」と思える感覚こそが、心の基盤になるのではないでしょうか。

成功体験の積み重ねがメンタルを安定させる鍵

では、どうすれば自己肯定感を育てられるのでしょうか?

ひとつの答えは、「小さな成功体験を積むこと」だと私は感じています。

たとえば、私は毎朝ToDoリストを3つだけ作り、それがすべて終わったら「よく頑張った」と自分を褒めるようにしています。

最初はなんとなく気恥ずかしかったのですが、1週間も続けると、「今日もやれた」という実感が少しずつ自信になっていきました。

小さな達成でも、それを積み重ねることで、自分を肯定する力が育まれていくのです。

実際、ストレス対策において「セルフモニタリング」は有効だとされています。

「何ができたか」を日々記録するだけでも、自分の内面に目を向けるきっかけになります。

私たちはつい、「まだできていないこと」ばかりに目を向けがちです。

でも、本当に必要なのは「できたこと」への気づきなのかもしれません。

あなたは今日、どんなことをやり遂げましたか?

増え続ける精神障害と労災の現状

過去最多883件に達した精神障害の労災認定

「こんなことで傷病手当なんて大げさかな……」

そんなふうに迷っていたあのときの自分に、私は今なら「いいんだよ」と言ってあげたい。

仕事に行こうとすると吐き気がする。

上司の足音が近づくだけで心拍数が上がる。

喉がつまるような違和感、耳鳴り、倦怠感。

心のSOSは、いつも静かに始まります。

そんな状態でも、多くの人は「まだ頑張れる」と踏ん張ってしまいます。

真面目な人ほど、自分の限界に気づきにくい。

でも、心は音を立てずに壊れていくものです。

厚生労働省の発表によると、2023年度に精神障害で労災認定された件数は883件と過去最多となりました。

これは前年比で173件も増加した数字です。

「そんなにいるのか」と驚くかもしれません。

でも、これは申請されて認定された人の数。

申請すらせずに苦しんでいる人の存在を、私たちは忘れてはいけない。

病院に行く勇気もなく、誰にも言えずに耐えている人もたくさんいます。

「家族に心配かけたくない」「職場にバレたくない」そんな想いが、さらに心を追い込むのです。

数字の向こうには、それぞれの人生と、積み重ねた苦しみがあるのです。

心の不調は、見えにくいだけで誰にでも起こる。

だからこそ、声を上げやすい空気を周囲がつくる必要があります。

労災請求件数が毎年増加する背景とは

「今年も申請数が増加」

毎年そんな報道を目にするたび、心がざわつきます。

2023年度の精神障害による労災請求件数は3,575件。

前年から892件の増加です。

数字だけで語れば、それは「増加傾向」ですが、私はそこに“社会の叫び”を感じています。

この背景には、働き方改革の進展と、その副作用があります。

柔軟な勤務制度、成果主義、リモートワーク。

便利になる一方で、自己管理や孤立のリスクが増した人もいます。

「頑張りを数値化されること」に疲れたという声も聞きます。

また、ハラスメント防止が叫ばれるようになり、声を上げやすくなったことも大きいでしょう。

匿名の内部通報制度が整ってきたことで、以前よりも申請件数は増えています。

しかし、「声を上げた人」しか数字に残らないという現実もあります。

申請に至るまでのハードルは高く、「まず証拠を揃えないと」と尻込みしてしまうケースも少なくありません。

だからこそ、この数字の陰にいる“まだ声を上げていない人たち”にも、もっと目を向けていく必要があるのだと思います。

あなたの隣の席の人、あるいは数年前の自分自身かもしれません。

私たちは今、「見えている数字」だけで判断してはいけない時代に生きています。

パワハラや人間関係トラブルが主な発症要因

精神障害の発症原因として多く挙げられるのが、「パワハラ」や「人間関係のトラブル」です。

これは私も身をもって体験しました。

ある日突然、上司の態度が変わったんです。

挨拶を無視され、提出物は突き返され、会議では意見を遮られる。

表情ひとつ、言葉の端々に冷たさが滲んでくる。

はじめは「自分が悪いのかな」と考えてしまいました。

でも、徐々に身体に異変が現れ、朝ベッドから起き上がれなくなったんです。

布団から出られず、涙が勝手に出てくる──そんな朝が何度も続きました。

厚生労働省の資料によると、精神障害の労災認定において最も多い発症要因は「上司や同僚とのトラブル」で、全体の3割近くを占めています。

つまり、「人との関係」が心の不調の大きな引き金になっているのです。

業務量よりも、評価よりも、「誰と働くか」が大切な時代です。

これは決して珍しいことではありません。

誰にでも起こりうるし、どの職場にも起こりうることです。

「そんなことで?」と自分を責めないでください。

その“そんなこと”が積み重なると、心は壊れてしまうのです。

「ただの言い方」「冗談だった」は、受け取る側にとっては凶器にもなります。

今、少しでも「つらい」と感じているなら、それは無視してはいけないサインなのかもしれません。

その違和感を、自分自身が認めること。

そこから、少しずつ立ち直る道が見えてくるのです。

まとめ

職場のストレスは、誰にとっても他人事ではありません。

静かに心が削られていくあの感覚を、きっと多くの人が経験しているはずです。

とりわけ「人間関係」や「評価されない不安」は、見えにくく、対処もしづらい問題です。

厚生労働省のデータからも明らかなように、精神障害による労災認定は年々増加傾向にあります。

でも、数字の背景には「助けて」と言えなかった人たちがいる。

そして、今もその声を心の中に押し込めている人がいるのだと思います。

「これくらい我慢すべき」と自分に言い聞かせていませんか?

その“すべき”が、あなたの首をじわじわ締めているかもしれません。

たった一言、「つらい」と言える勇気が、未来を変えるきっかけになることもあるのです。

もちろん、すべてを語らなくてもいい。

誰かに「わかるよ」と頷いてもらえるだけで、救われることもあります。

一人で抱え込まないでください。

完璧でなくても、弱くても、あなたはそのままで価値があります。

そして、自分のメンタルに向き合うことは、周囲にもやさしさを循環させる第一歩です。

今できることから、少しずつ。

今日一日を乗り越えたあなたを、どうか自分でねぎらってあげてください。

それが、あなたの回復の始まりかもしれません。